2025年11月6日

今回はインプラントのお話の10回目です。

歯を失った後の治療法の一つとして、インプラント治療は社会的にも広く認知されるようになりました。

しかしながら、以前の歯のコラムでも紹介したように、人工物のインプラントは虫歯にはなりませんが、歯周病(正確にはインプラント周囲炎)になります。

さらに、人工物だからこそ天然歯に比べて生体の防御反応が働きにくく、ひとたびインプラント周囲炎になると進行が速いのが特徴です。

天然歯が歯周病になった場合の治療法として歯周組織再生治療が開発され、臨床成績も向上しています。

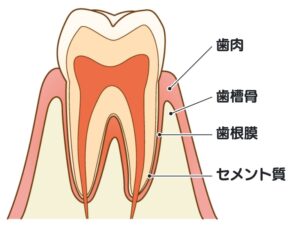

歯周組織再生治療とは、歯周病により失われた歯周組織(歯肉・セメント質・歯根膜・歯槽骨)を再生させる治療法ですが、この方法をインプラント周囲炎に応用するための試行錯誤が、世界中の歯科医師によって行われてきました。

歯周組織再生治療では、感染した歯根表面の汚染物質を完全に除去し、滑沢にすることが大前提となります。

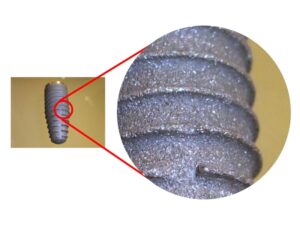

ところが、インプラントの表面は元々ザラザラ(インプラントが骨と結合しやすくするため)なうえに、骨に固定するために必要不可欠なネジ山構造の凹凸が治療の大きな障壁となってきました。

近年では各種機器と材料の開発により、効率よくインプラント表面の除染を行うことが可能となり、インプラント周囲炎になった場合の再生治療の治療成績も向上しています。

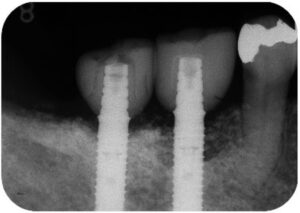

他院で下顎の第1、第2大臼歯の抜歯後にインプラント治療された患者様が、インプラント周囲粘膜の痛みと排膿を主訴に来院されました。

レントゲン写真を撮影すると、インプラント周囲の骨に影が認められ、インプラント周囲炎が強く疑われました。

骨吸収の大きさからインプラントの除去も選択肢の一つでしたが、患者様の強い希望により、十分な説明と同意のもと再生治療を行いました。

治療後8年が経過しましたが、定期健診においても周囲炎の再発もなく順調に推移しています。

この患者様の場合、口腔内清掃の重要性の理解と実践が治療結果に大きく関係しているものと考えています。

今後も気を緩めることなく、二人三脚でメンテナンスに取り組んでいきたいと考えています。

気になる症状やお口のトラブル、お悩みなど、気になることがありましたらまずは一度、ご相談下さい。

患者様のご希望に沿った治療ができるよう努めてまいります。