2025年9月29日

今回は「顎骨嚢胞」のお話です。

9月15日の歯のコラム「レントゲン検査で見つかる無症状の病気」の中で、隠れた病気の一つとして顎骨嚢胞(色々な性状の液体が溜まった袋)を紹介しました。

その顎骨嚢胞の中で最も多く遭遇するのが歯根嚢胞で、嚢胞全体の50%以上を占めると言われています。

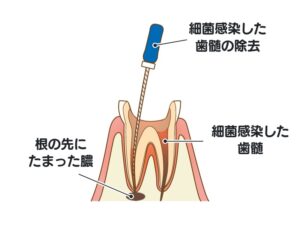

虫歯が進行して歯髄(俗にいう歯の神経)まで到達すると、多くの場合で強い痛みを感じ、歯科医院に駆け込むことになります。

歯髄処置(根管治療)により痛みはいったん消失しますが、実はコレが曲者です。

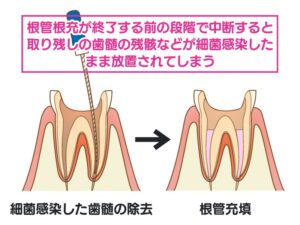

一般的に根管治療には数回の通院が必要で、時には数か月に及ぶことさえあるため、「痛みの消失=治った」との勘違いから、根管充填が終了する前の段階で治療を中断される患者様も珍しくありません。

この場合、もともと歯髄があった空間(根管)には取り残しの歯髄の残骸などが細菌感染したまま放置されてしまいます。

あるいは、何らかの原因(深い虫歯治療の詰め物、外傷、歯の破折など)で痛みを感じることなく徐々に歯髄壊死が起こり、歯髄がドロドロに融解した状態で根管内にとどまる場合もあります。

根管治療中断の場合も歯髄壊死の場合も、根管内に存在する細菌や歯髄の残骸、壊死物質が発端となり、歯根の尖端の小さな穴を通じて周囲の顎骨にまで炎症が飛び火することがあります。

そして、根管内部の歯髄に端を発した根管外部(顎骨内)の炎症が長期に及び、免疫応答が総動員されて内圧が高まれば、風船が膨らむように顎骨内に歯根嚢胞と呼ばれる袋が形成されます。

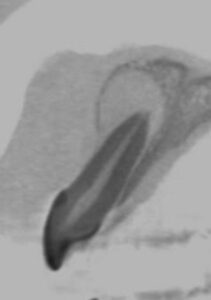

当院に上顎前歯の付け根あたりの歯肉に無痛性の膨らみを感じた患者様が来院されました。

他院での虫歯治療による詰め物がなされていたため、歯髄壊死による歯根嚢胞を疑いエックス線CTを撮影しました。

CT画像では顎骨は歯根を取り囲むように大きく吸収されており、嚢胞の完治は容易ではないことが推察されました。

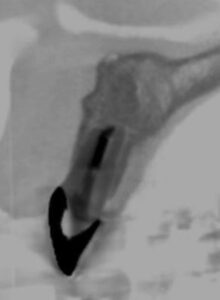

そこで、治療は長期に及ぶことを説明し、「根管治療による嚢胞の縮小」⇒「外科的歯内療法による嚢胞の完全摘出」の2段構えの戦略を立てました。

ちょうど、 抗がん剤や放射線治療による癌の縮小後に外科療法を行う場合に似ています。

治療期間は1年数か月に及びましたが、液体が溜まっていた嚢胞内部には骨が再生し、現在は治療後の経過観察を行っています。

大切な前歯を抜歯することなく保存でき、患者様には大変喜んでいただきました。

こちらの患者様のように、以前に虫歯治療をした歯の付け根あたりの歯肉に膨らみを感じた方、ご不安をお持ちの方がいらっしゃいましたら、一度ご相談にお越しください。

将来に渡る健康な歯を長持ちさせられるよう、患者様お一人に合った治療を提案させていただきます。